Seit Januar 2025 werden in 16 niederländischen Großstädten, darunter Amsterdam, Den Haag, Utrecht und Rotterdam, Nullemissionszonen für Nutzfahrzeuge eingerichtet. Bis 2028 sollen 12 weitere Städte hinzukommen.

Die Logistik befindet sich zweifellos in einem grundlegenden Wandel. Durch die Einführung strengerer Emissionsvorschriften in den Städten und die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in den Vorstandsetagen setzen Flottenmanager:innen vermehrt auf Elektrofahrzeuge als Alternative zu Dieselfahrzeugen.

Elektrofahrzeuge bringen jedoch eine Reihe neuer Planungsbeschränkungen mit sich, durch die die herkömmliche Routenplanungslogik überflüssig wird. Um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und Kundenversprechen einzuhalten, ist es entscheidend, zu verstehen, wie sich die Routenplanung beim Umstieg von Diesel auf Elektrofahrzeuge weiterentwickeln muss.

- Die wichtigsten Unterschiede: Elektrifizierte vs. traditionelle Flotte

- Vorteile und Herausforderungen bei EV-Flotten

- Hybridflotten im Einsatz

- Effiziente Planung für Elektro- und Dieselflotten

Elektrifizierte vs. traditionelle Flotte: Was ist der Unterschied?

Auf den ersten Blick mag die Routenplanung eines Diesel-Transporters oder eines E-Fahrzeugs wie ein und dieselbe Aufgabe erscheinen: Güter so effizient wie möglich von A nach B zu bringen. In der Praxis gibt es allerdings folgende Punkte zu berücksichtigen:

| Aspekt | Traditionelle Flotte (Diesel) | Elektrische Flotte (EV) |

|---|---|---|

| Betankungszeit | Ungefähr 5-10 Minuten an Tankstellen | Die Ladezeiten reichen je nach Ladegerät von 30 Minuten (DC-Schnellladung) bis zu mehreren Stunden (Level-2-Ladung). Das Laden an den Betriebshöfen des Unternehmens ist in der Regel deutlich kostengünstiger und vorhersehbarer. Öffentliche Ladestationen können bis zu dreimal so viel kosten und schwankende Preise mit sich bringen. Das veranlasst viele Flottenbetreiber, sich nicht auf öffentliche Netze zu verlassen. |

| Treibstoff-Infrastruktur | Landesweit steht ein umfangreiches Netz von Tankstellen zur Verfügung. | Die Ladeinfrastruktur befindet sich noch im Aufbau, wobei die Verfügbarkeit von Region zu Region variiert. Für Lkw ist die Herausforderung sogar noch größer: Spezielle Ladestationen für LkwW sind immer noch selten und müssen besondere Anforderungen erfüllen, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsladung, ausreichend Platz und Höhe sowie Zugang für Lkw mit Anhängern. |

| Komplexität der Routenplanung | Die Standard-Routenplanung basiert auf Entfernung und Zeit. | Die Routenplanung für E-Fahrzeuge ist sehr komplex, da dabei die Batteriereichweite, die Standorte der Ladestationen und die Ladezeiten berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört auch die Planung der Laderessourcen, wobei verschiedene Arten des Ladens zu berücksichtigen sind: Dazu zählen Laden im Depot, Laden über Nacht, Laden am Zielort und öffentliches Laden, die sich in Bezug auf Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Kosten unterscheiden. |

| Energie-Effizienz | Dieselmotoren sind weniger effizient und weisen Energieverluste bei der Verbrennung und der Kraftübertragung auf. | Elektroantriebe sind wesentlich effizienter: Sie wandeln über 77 % der elektrischen Energie aus dem Netz in Bewegung um. Im Gegensatz dazu wandeln Verbrennungsmotoren in der Regel nur etwa 12-30 % der Kraftstoffenergie in Bewegung um. Außerdem können regenerative Bremssysteme bis zu 14 % der Energie zurückgewinnen, die normalerweise beim Bremsen verloren geht, was die Gesamteffizienz weiter erhöht. |

| Emissionen | Hohe CO₂- und Partikelemissionen tragen zur Luftverschmutzung und zum Klimawandel bei. | Null-Auspuffemissionen tragen zur Verbesserung der Luftqualität und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei. Es ist jedoch wichtig, die CO₂-Äquivalente im Vergleich zur Gesamtenergieeffizienz, insbesondere die Scope-2-Emissionen, zu berücksichtigen. Der Kohlenstoff-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen variiert erheblich je nachdem, welcher Energiemix für die Stromerzeugung verwendet wird. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zum Aufladen können die Emissionen erheblich reduziert und die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern abgemildert werden. |

| Anforderungen an die Wartung | Regelmäßige Wartung für Motoren, Auspuffanlagen, und Kraftstoffkomponenten sind erforderlich. | Aufgrund der geringeren Anzahl beweglicher Teile ist der Wartungsbedarf geringer. Eine Überwachung des Batteriezustands ist jedoch unerlässlich. |

| Operative Kosten | Die Kraftstoffkosten schwanken mit den Ölpreisen, während die Wartungskosten langfristig hoch sein können. | Die Betriebskosten sind geringer, da der Strom kostengünstiger ist und der Wartungsbedarf geringer ist. Allerdings kann der Austausch von Batterien kostspielig sein, vor allem beim Aufladen im Depot. Das Aufladen in öffentlichen Netzen kann hingegen deutlich teurer und weniger vorhersehbar sein, was sich wiederum auf die Gesamtbetriebskosten auswirkt. |

| Einhaltung von Vorschriften | Sie unterliegen strengen Emissionsvorschriften, insbesondere in städtischen Gebieten. In mehreren Ländern wurden Null-Emissions-Zonen (ZEZ) eingerichtet, um den Einsatz von Nutzfahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß einzuschränken oder zu verbieten. | Sie kommen häufig für Anreize und Ausnahmen in Niedrigemissionszonen infrage. Die Vorschriften für die Entsorgung von Batterien entwickeln sich jedoch weiter. |

Diese Unterschiede prägen nicht nur den aktuellen Betrieb von Fuhrparks, sondern bilden auch die Grundlage für die spannenden Möglichkeiten und komplexen Herausforderungen, die sich durch die Einführung von Elektrofahrzeugen ergeben.

Die Chancen und Herausforderungen von Elektroflotten verstehen

In der Branche wird oft davon ausgegangen, dass der Umstieg auf Elektrofahrzeuge (EVs) ein einfacher Tausch ist. Tatsächlich erfordert er jedoch einen völlig neuen Ansatz für die Routenplanung und das Flottenmanagement.

Die Umstellung auf Elektro-Lkw bietet zwar ein enormes Potenzial zur Verringerung der Emissionen und zur Senkung der Betriebskosten, bringt jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, die Logistikunternehmen bewältigen müssen, um die Vorteile voll auszuschöpfen.

Herausforderungen

Eine der größten Hürden sind die hohen Investitionskosten – sowohl für Elektro-Lkw als auch für die notwendige Ladeinfrastruktur. Im Gegensatz zu Dieselflotten erfordert der Betrieb von Elektrofahrzeugen (EV) eine hohe Auslastung der Fahrzeuge und eine optimierte Streckenführung, um wirtschaftlich rentabel zu sein. Ohne diese betriebliche Effizienz besteht die Gefahr, dass der Betrieb von E-Fahrzeugen teurer wird.

Hinzu kommt, dass die Strompreise in den verschiedenen Märkten sehr unterschiedlich sind, was sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der E-Fahrzeuge auswirkt. Auch das Fahrerverhalten spielt eine entscheidende Rolle: Praktiken wie umweltbewusstes Fahren und strategische Ladepläne sind keine Option mehr, sondern unverzichtbar, um die Reichweitenbeschränkungen der Batterien zu vermeiden.

Das sich entwickelnde regulatorische Umfeld, einschließlich der Mechanismen zur Bepreisung von Kohlendioxid wie das Europäische Emissionshandelssystem (ETS II), macht die Sache komplexer, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten.

Chancen

Steigende CO₂-Preise – die bis 2030 voraussichtlich bis zu 149 € pro Tonne erreichen werden – beschleunigen die Einführung von E-Fahrzeugen. Jede Erhöhung um 50 € verbessert die Wirtschaftlichkeit von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen um etwa 2-3 %.

Durch betriebliche Optimierungen wie beispielsweise Sattelschlepper mit intelligenter Routenplanung und Aufladen über Nacht können die Kosten bis 2030 um bis zu 10 % unter die Dieselpreise gesenkt werden. Beispiele aus der Praxis wie die Partnerschaft zwischen Nestlé und SENNDER in Deutschland zeigen, dass die Integration von E-Fahrzeugen in spezielle Transportströme mit zuverlässiger Aufladung und Ökostrombeschaffung bereits heute machbar und kosteneffizient ist.

Unternehmen, die frühzeitig in Infrastruktur, Betriebsplanung und Energiestrategien investieren, werden nicht nur ihre Emissionen reduzieren, sondern auch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erlangen, wenn sich der Markt beschleunigt.

Der Aufstieg der Hybridflotten

Die Praxis sieht so aus, dass die meisten Spediteur:innen nicht von heute auf morgen vollständig auf Elektroantrieb umstellen werden. Dieselflotten werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden, aber die Einführung von E-Fahrzeugen beschleunigt sich. Das bedeutet, dass die Planer:innen beide Antriebsarten managen müssen. Diese Mischung bringt einzigartige Herausforderungen mit sich: Planungsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge gelten nicht immer für E-Fahrzeuge, da diese unterschiedliche Reichweiten, Ladeanforderungen und Depotverfügbarkeiten haben. Das Hinzufügen von Nachhaltigkeits-KPIs erhöht die betriebliche Komplexität zusätzlich.

Bei der Verwaltung von Elektroflotten ist es daher wichtig, Lösungen zu verwenden, die auf die speziellen Anforderungen dieser Flotten zugeschnitten sind. Dazu gehören beispielsweise die Überwachung der Batteriereichweite in Echtzeit, die Integration intelligenter Ladestationen und dynamische Routenanpassungen, die die Effizienz maximieren und Ausfallzeiten minimieren. Diese Funktionen verbessern die Planungsgenauigkeit und stellen sicher, dass die Flotten ihre Lieferverpflichtungen nachhaltig und kosteneffizient erfüllen.

Gleichzeitig ziehen es einige Unternehmen vor, ihre bestehenden Systeme zu erweitern, statt die Plattform komplett zu wechseln. Für diese Unternehmen bietet die PTV Developer Routing API eine flexible Integration präziser EV-Routenplanungs-Funktionen. Damit lassen sich Herausforderungen wie Reichweitenschätzung, Ladestationsverfügbarkeiten und heterogenes Flottenmanagement bewältigen. So behalten Logistikteams die Kontrolle und können gleichzeitig den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen.

Tourenoptimierung für Elektro- und Dieselflotten

Das Management einer gemischten Flotte aus Elektro- und Dieselfahrzeugen bedeutet, sehr unterschiedliche betriebliche Anforderungen auszugleichen. Jeder Fahrzeugtyp hat eigene Reichweitenbeschränkungen, Betankungs- oder Ladeanforderungen, Ladekapazitäten und Routenpräferenzen. Wie können Flottenmanager:innen also einen effizienten und zuverlässigen Betrieb sicherstellen? Der erste Schritt ist eine intelligente Routenplanung, die über eine einfache Punkt-zu-Punkt-Navigation hinausgeht. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Strategien zur Optimierung von Routen für Elektro – und Dieselflotten:

- Segmentieren Sie den Einsatz Ihrer Flotte strategisch: Setzen Sie Elektrofahrzeuge (EVs) auf Strecken mit kürzeren Entfernungen, häufigen Stopps und zugänglicher Ladeinfrastruktur ein, beispielsweise bei Lieferungen in Städten oder Regionen. Dieselfahrzeuge, mit ihrer größeren Reichweite und schnelleren Betankung, sind hingegen nach wie vor ideal für Langstreckentransporte oder Gebiete mit wenigen Lademöglichkeiten.

- Integrieren Sie dynamische Daten: Nutzen Sie aktuelle Verkehrsdaten, Mautvarianten (einschließlich der neuen CO₂-basierten Maut) und Straßenbeschränkungen, um die Kosten und Lieferzeiten für Elektro- und Dieselfahrzeuge zu optimieren.

- Planen Sie die Betankung und Aufladung: Im Gegensatz zur Betankung von Dieselfahrzeugen, die in der Regel schnell und überall verfügbar ist, kann das Aufladen von E-Fahrzeugen länger dauern und variiert je nach Tankstellentyp und Verfügbarkeit. Eine effektive Planung muss daher die Standorte der Ladestationen, die Wartezeiten und die Ladegeschwindigkeiten berücksichtigen, um Betriebsverzögerungen zu vermeiden.

- Optimieren Sie die Energie- und Kraftstoffeffizienz: Berücksichtigen Sie bei den Routenalgorithmen Höhenunterschiede, Stopp-and-Go-Verkehr und Durchschnittsgeschwindigkeiten, um den Energieverbrauch von E-Fahrzeugen und den Kraftstoffverbrauch von Diesel-LKW zu minimieren, die Reichweite der Fahrzeuge zu erhöhen und die Kosten zu senken.

- Verwenden Sie zentralisierte, einheitliche Planungstools: Vermeiden Sie separate Systeme für verschiedene Fahrzeugtypen. Eine integrierte Plattform, die die gesamte Flotte verwaltet, ermöglicht bessere Dispositionsentscheidungen, eine optimierte Ressourcenzuweisung und eine effizientere Kostenkontrolle.

EV-Flotten-spezifische Tipps:

- Maximieren Sie die Nutzung von Elektrofahrzeugen innerhalb ihrer verfügbaren Reichweite. Planen Sie die Routen so, dass die E-Fahrzeuge möglichst viele Kilometer zurücklegen können, ohne dass sie auf der Strecke aufgeladen werden müssen. So nutzen Sie die Batteriekapazität optimal aus.

- Bevorzugen Sie das Aufladen am Depot, wann immer es möglich ist. Das Aufladen an der eigenen Anlage ist in der Regel kostengünstiger, schneller und zuverlässiger als das Aufladen an öffentlichen Ladestationen.

- Verlängern Sie die Nutzungszeiten der Fahrzeuge auf intelligente Weise. Ziehen Sie den Einsatz mehrerer Fahrer:innen oder Schichten in Betracht, um die Elektrofahrzeuge länger auf der Straße zu halten und um Fahr- und Ladezeiten optimal aufeinander abzustimmen.

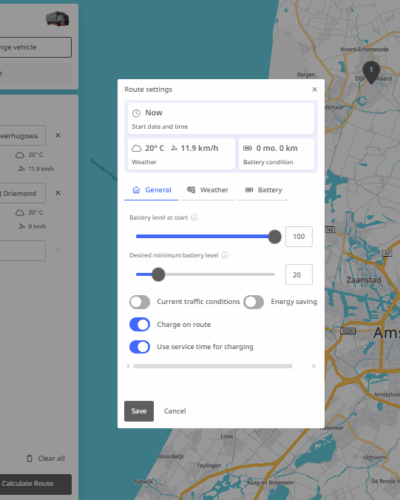

- Simulieren Sie verschiedene Lade- und Routenszenarien. Nutzen Sie Routenplanungstools, um mit verschiedenen Optionen, einschließlich der Ladezeiten, den effektivsten Weg zu finden und Ihre E-Fahrzeuge in Bewegung zu halten.

- Optimieren Sie die Routenwahl auf der Grundlage regionaler Bedingungen. Planen Sie beispielsweise in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz Routen, die es Elektro-Lkw ermöglichen, mautpflichtige Straßen zu vermeiden und auf diese Weise Kosten zu sparen.

Für Flotten im Übergangsprozess wird die Planung komplexer, aber auch zunehmend bedeutender. McKinsey prognostiziert, dass Elektroflotten bis 2030 aufgrund sinkender Batteriekosten, besserer Auslastung und stabiler Strompreise 15–25% niedrigere Gesamtbetriebskosten haben werden.

Da Elektro- und Dieselfahrzeuge unterschiedliche Planungslogiken erfordern – von Fahrzeugprofilen bis hin zu Infrastruktur und Zeitplanung –, funktioniert eine Einheitslösung nicht.

Deshalb setzen viele auf fortschrittliche Tourenoptimierungstools wie die Software von PTV Logistics. Diese managt gemischte Flotten intelligent, indem sie Fahrzeugtyp, Reichweite, Tankbedarf, Tempo und Einschränkungen in Echtzeit analysiert – für einen intelligenten und effizienten Betrieb, egal ob mit Diesel- oder Elektroantrieb.